最小限の時間で

最適な無線モジュールを選び

IoTデバイスの性能を最大化する

こんにちは。無線モジュール.comです。

当サイトでは、これまで数多くのIoT製品を開発してきた経験をもとに、多くの方が迷ってしまいがちな無線モジュールの選び方を解説します!

せっかく良いIoT製品のアイディアがあっても、

- どの無線モジュールが最適かわからず時間ばかりが過ぎてしまう

- 作ってみたら思ったように動かず、別の無線モジュールで作り直して時間もコストもかかってしまった

というケースは少なくありません。

実は、無線モジュールの選び方はとても難しいのです。

理由は、

- 最適な通信距離

- 最適な通信速度

- 最適な規格

- 消費電力

- 電波法

これらすべてを考慮する必要があるためです。

IoTといえばワイヤレス通信の技術が不可欠ですので、無線モジュールの選び方が製品の価値を左右すると言っても過言ではありません。

貴重なアイディアを最大限に活かすためにも、ぜひ以下のポイントを参考にしてみてください!

無線モジュール.comとは?

無線モジュール.comでは、IoT、M2Mなどの無線システムや無線機器の開発を検討しているお客様に、最適な無線モジュールのご提案とハードウェア/ソフトウェア開発のご提案をしています。

無線モジュールの利用を検討したくても、メーカーは数多くあり、通信距離、規格、周波数、電波法など考慮する事項が多岐にわたり、選ぶことがとても難しいのが現状です。

無線モジュール.comはこの問題を解決するために、公平な立場で無線モジュールを選び提供いたします。

また、ハードウェア/ソフトウェア開発にも対応できるため、お客様の課題解決に向けたトータルサポートも可能です。

無線モジュール.comが選ばれる理由!

様々な無線を利用したシステム開発実績

様々なメーカーの無線モジュールを利用した実績があるので、それぞれの得意・不得意分野やメリット・デメリットを熟知しています。

そのため、経験をベースに個別の用途に合わせた最適な無線モジュールを選ぶことが可能です。

数多くの組込系開発実績

ハード/ソフト/筐体開発も可能です。

試作開発から量産対応まで一貫してサポートすることができます!

無線モジュールメーカーとしての経験

自社製2.4GHz帯無線モジュールを製造、販売していた経験もあるので、無線モジュールの扱いを熟知しています!

知っておきたい無線のルール

無線技術の利用については法律が存在します。

知らなかった…という場合でも罰則が存在しますので、まず初めに確認しておきましょう。

電波法と技適

日本で無線機器を使うためには、電波法に基づいて認証を得る必要があります。

そして、電波法に定められている条件をクリアしたものにのみ与えられる証明が「技術基準適合証明」、いわゆる「技適」と呼ばれる認証です。しかし、この許可を得るためにはかなり高度な専門知識が必要で、無線機器を利用したい企業や個人で行うのは非常に難しいのが現状です。

そこで、専門メーカーが設計・評価を行って国の認証を得るのが一般的になっています。

この認証を得た上で販売されている無線モジュールが「認証済みモジュール」と呼ばれてます。

認証済みモジュールであれば、利用する個人や企業はあらためて検査を受ける必要がありませんので、安心して利用することができます。

購入できるモジュールの多くは「認証済みモジュール」ですが、確認を忘れないようにしましょう。

無線モジュール.comでも、製品ごとに技適や国内使用可否について掲載していますので、ぜひ確認してみてください。

規格

代表的な規格といえば、Wi-FiやBluetoothですね。

今やほとんどのスマートフォンに搭載されているため、とても身近になっています。

その他にも、IoTで多く使われている規格には以下のものがあります。

これらの規格では、周波数、出力電力、帯域幅、アンテナの制限なども決められていて、利用する際はすべての項目が決められた条件を満たすように使わなくてはならないので注意が必要です。

| 400MHz帯 | 特定小電力無線 |

| 900MHz帯 | 特定小電力無線、LPWA(LoRaやSigfoxなど) |

| 1200MHz帯 | 特定小電力無線 |

| 2400MHz帯 | 特定小電力、小電力データ通信システム(Bluetooth、ZigBee、WiFiなど) |

| 周波数はキャリアによる | LTEなど、携帯インフラを使ったもの |

無線モジュールの選び方 3つのポイント

それでは、選び方のポイントを見ていきましょう。

ポイントは

- 通信距離

- 通信速度

- 消費電力

です。

通信距離

1つ目のポイントは通信距離です。

無線の通信距離は様々な条件によって左右されます。例えば、障害物、それによる電波の反射や吸収、アンテナの高さ、周囲の電波のノイズなどの組み合わせで大きく異なります。

そのため、早い段階から実際に使用するシーンを具体的に想定しておくことが大切です。

ここでは通信距離に影響を与える主な4つの要素について説明します。

- 周波数

- 送信出力

- 帯域幅

- アンテナ

これらに加えて、システム化することで距離の延長を実現することもできますので、その方法ついても少し触れておきますね。

さて、最適なものを選ぶためには、まず電波の仕組みをある程度理解しておく必要があります。

基本的な仕組みもあわせて解説していますので、あらためて確認しておきましょう。

周波数

周波数については、空間減衰量の式を確認してください。

LOS = ( 4* π * r / λ ) ^ 2

LOS ( d b ) = 20 * log ( 4 * π * r / λ )

λ = 波長、 r = 距離

この式だけで分かる方は以下を読み飛ばしてください!

この式は、空間を伝わる電波の減衰(ロス)は、高い周波数の 方が大きいことを表しています。

つまり、周波数は低い方が遠くまで飛ぶということです。

日本では400MHzぐらいから2.4GHzぐらいの物が規格化されていますので、この範囲から選ぶことになります。

無線モジュール.comでは、周波数別に製品を探すこともできますので、ぜひ参考にしてみてください。

送信出力

人の声も、大きな声の方がより遠くまで聞こえますよね。それと同様に 電波も大きな出力を出せば遠くまで届きます。

日本国内で規格化されたものは大体1mW~200mWまであります。

帯域幅

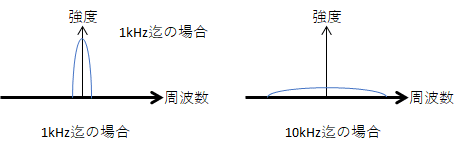

電波に情報を載せる(変調)と、その情報量に応じて電波が幅を持ちます。

帯域幅とはこの時の幅を指します。

例えば、AMラジオの場合、1kHzの信号迄送れるように変調をかけると 帯域幅は大体2kHzになるのですが、送れる信号を10kHz迄にすると帯域幅は約20kHzになります。

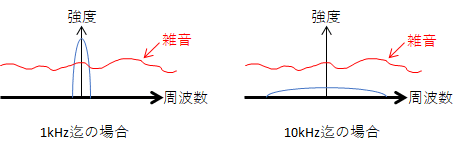

同じ電波の出力で1kHzと10kHzで変調をかけた場合の 電波の形(周波数スペクトラム)を比較すると右図のようになります。

基本的には多くの信号 (=高い周波数が必要)を送るには広い帯域幅が必要となります。

電波の出力は各周波数での強度を積分した物になるので、 帯域幅が狭い(=変調周波数が低い)方が狭い周波数に集中して電波を出せるので遠くまで届きます。

要するに、帯域幅が狭いほど遠くまで飛ぶということになります。

また、実際には電波が空間を通って受信機に届くまでには、外来ノイズや受信機内でのノイズが 影響することも考慮する必要があります。

左図のように、変調周波数が1kHz迄の場合は雑音の上に元の信号が出ているので受信できます。

しかし、 10kHz迄の周波数で変調をかけた場合は、雑音の下に元の信号が埋もれてしまい受信することができません。

外部の影響は実際の周辺環境により様々ですので、慎重に検討しましょう。

日本では数kHz~数十MHzまでのものが規格化されています。

アンテナ

アンテナ(空中線)は、無線機で作られた電波を空間に出す、あるいは取り入れるための変換器です。

無線機の出力には、特性インピーダンスと言われる固有の抵抗値のようなものがあります。

これを変換して、空間のインピーダンスとスムーズに整合させるのがアンテナの役割です。

アンテナは、通常大きなものの方が効率は良くなり、より遠くとの通信ができます。

ただ、その分強い電波を出すことになるので、法規格で上限が定められています。

このように、通信距離は複数のパラメーターで決まります。

その上で現在の日本の電波法を考えた場合、数m~数百mの距離が実際のサービスエリアと考えておくと良いでしょう。

例外として、LPWAという規格を使えば数十km~数百kmの距離の通信も可能になりますが、 電気的なノイズの無い場所に限られ、通信速度が遅い、というデメリットもあります。

また、市街地で広いサービスエリアを確保するためには、基地局がいたるところに設置されている 4Gや5Gなどの携帯電話系の無線通信を利用する必要があります。

このような携帯電話のシステムであれば、一つの基地局のサービスエリアを出るときには次の基地局のサービスエリアに入っていますので、途切れる事なく通信が可能になります。

通信速度

通信速度は送りたいデータの量とその頻度を考慮して検討しましょう。

目安は以下のようになります。

| データ量と送信頻度 | 必要な通信速度 |

| 少量のデータを常時送る | 低い通信速度で良い |

| 少量のデータを一旦溜めて時々送る | 高い通信速度が必要 |

| 大量のデータを常時送る | 高い通信速度が必要 |

| 大量のデータを一旦溜めて時々送る | 超高速通信が必要 |

注意しなければいけないのは、高速通信になればなるほど帯域幅が広がるということです。

一方で、電波は限られたな資源ですので、周波数帯ごとに使う事の出来る機器やその仕様(出力電力、帯域幅等々)が細かく決められています。

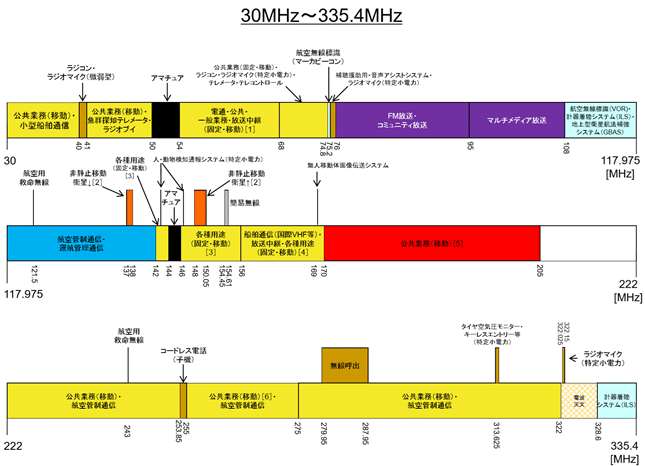

総務省のホームページで、周波数帯ごとのバンドプランがまとめられていますので確認しておきましょう。

下図は、30MHz~335.4MHzの周波数帯の使用状況を示したバンドプランです。

バンドプランによって使うことのできる周波数帯が決まっているため、送信できるデータ量も必然的に決まってきます。

その上で、データを送信する頻度を検討し、最適な通信速度を探っていくことになります。

消費電力

3つ目のポイントは消費電力です。

消費電力はできるだけ小さい方が良い、と思いますよね。

ただ、平均的な消費電力は小さくても瞬間的な電流が大きいものがあるので要注意です。

LTEなどの携帯インフラを用いたものは、送信の瞬間に大きな電流になる場合があります。特に、電池で動作する機器は平均電流だけではなく瞬間的な最大電流にも注意を払うようにしましょう。最悪の場合、電圧低下により誤動作を起こしてしまう可能性があります。

さらに言えば、温度が低下した場合など外的な条件の変化も影響してきますので、実際の使用環境をよく確認した上で検討する必要があります。

また、電源回路の能力(過渡応答特性・瞬間的に消費電流が変化した時の追従能力)もあわせて確認しておくのが良いでしょう。

無線モジュールの選び方 まとめ

無線モジュールの選び方のポイント、いかがでしたか?

総務省がまとめている「令和2年版情報通信白書」によれば、IoTの普及は、パソコン、スマートフォンなど従来のものに加え、

これからは

- 自動車、輸送

- 医療

- 産業用途

などの分野で特に高成長が予測されています。

無線モジュール.comを運営するマンパワーグループエクスぺリス事業部では、これらの分野の開発実績も多数あります。無線モジュールの選び方に関するご相談だけでなく、試作、開発、量産まで、包括的なサポートが可能です。

選び方のポイントはわかったけど、おすすめをズバリ教えてほしい!

という方もいるかもしれません。

個別のおすすめについては、用途や想定される利用状況などで総合的に判断いたしますので、ぜひお問い合わせください。

実績に基づいた最適な提案をいたします!